2026年大河ドラマは『豊臣兄弟!』で、主人公は豊臣(羽柴)秀長です。

秀長は、豊臣(羽柴)秀吉の弟であり、天下人・秀吉に諫言できた数少ない人物の1人。

彼が存命中は豊臣政権のなかでも、No.2に位置していた重要人物として描かれることが多いです。

その一方、派手な戦果や功績は語られることが少なく、No.2でありながらも地味な印象が強い……。

秀吉子飼いの加藤清正(虎之助)や福島正則(市松)、あるいは最期まで豊臣家のために命を賭した石田三成(佐吉)らのほうが、人気も知名度も確実に上でしょう。

でもでも、そういう地味でスポットが当たりにくい人物こそ、元々の印象とのギャップを生み出しやすく、大河ドラマの主人公にはピッタリなのかも!?

そこで本記事では、『豊臣兄弟!』をより一層楽しむために、あらためて豊臣秀長がどんな人物かを紹介します。

史実としてわかっている部分との答え合わせだけでなく、明確にわかっていない部分がどのようにドラマとして描かれるのか。

そのあたりを楽しむための参考材料として役立ててもらえたらうれしいです!

- 2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』の概要

- 主人公・豊臣秀長(羽柴秀長)の基本情報

- 豊臣秀長の人物像

- 豊臣秀長を取り巻く人々

- 豊臣秀長の領地と城

- 豊臣秀長の死が与えた影響

- もし豊臣秀長がもっと長生きしていたら

- メディアに描かれる豊臣秀長

- まとめ/『豊臣兄弟!』では新たな秀長像が描かれるか?

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』の概要

まずは、大河ドラマ『豊臣兄弟!』がどんなお話になるのか、現状公開されている情報を中心に紹介します。

あらすじと見どころ

『豊臣兄弟!』のあらすじは、NHKの公式発表によると以下のとおりです。

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎(のちの豊臣秀長)は、田畑を耕し土と共に生きる暮らしに満足しながら、平穏な日々をすごしていた。ある日、音信不通の兄・木下藤吉郎(のちの豊臣秀吉)が意気揚々と姿を見せる。若き戦国武将・織田信長に仕官して大出世を目指しており、小一郎に自分の家来になって欲しいと願い出る。

強引な兄の誘いに巻き込まれる形で武士への転身を余儀なくされた小一郎は、母と姉妹を残し生まれ故郷の中村をあとにする。藤吉郎とともに城下町の清州に出てきた小一郎は主君・信長と運命的な出会いを果たす。その他、信長のもとで野心を燃やす若き家来たちなど、その後の木下兄弟の運命を左右する人物との刺激的な出会いの数々―

そして、ついに「桶狭間の戦い」の火ぶたが切られる。信長の奇跡の大勝利に、武士として生きていく覚悟を決めた小一郎だが、それはピンチと苦労の連続の始まりだった―

天下布武への道をひた走る信長のもと、メキメキと頭角をあらわしていく兄・木下藤吉郎。その天才的といわれる武功の数々を実現せしめたのが、弟・小一郎の知恵と勇気、そして持ち前の「調整力」だった。

目の前に立ちはだかるハードミッションを絶妙のコンビネーションで次々とクリアしていく木下兄弟。やがて小一郎は兄とともに、万民が笑って暮らせる太平の世を作るという夢を抱き始める。

戦国乱世を舞台に、熱い兄弟が夢と希望を胸に突っ走る、奇跡の下剋上サクセスストーリー!

このあらすじからみるに、おそらく秀長(小一郎)の幼少期は描かれず、兄・秀吉(木下藤吉郎)が、秀長を家臣としてスカウトにくるあたりからのお話になるようです。

大河ドラマでは、主人公の生まれる頃から話が始まる場合も多いですが、秀長自身、どのような幼少期を育ってきたのかは不明な点が多くわかりません。

史実がともなう大河ドラマでは、露骨な作り話は視聴者の嫌悪感を生み出すリスクもあります。

その点をふまえると、ある程度事実として残っている時代から始めるのはベストな選択かもしれません。

つくもが考えるみどころは以下の点です!

- 貧しい農家出身の秀長が武士として何を武器に、どのようにして成りあがっていくのか

- そもそも、秀長には秀吉のような出世欲や野心はあるのか

- 数々の戦では、どういう立場で参加し、どのような実績を残してきたのか

- 秀長の家臣にはどのような人物がいたのか

ゆくゆくは天下取りにも手を出す秀吉は、出世欲と野心の塊のような人物。

一方で秀長は、出世欲や野心とは縁遠く、秀吉を陰から支える立場に執着しているイメージがあります。

秀長が登場する小説でも、その多くは前述のイメージを踏襲する形で描かれていることが多いです。

『豊臣兄弟!』では、秀長の本質部分をどう描くのか。

もともと出世に興味なかったけど、秀吉の誘いで武士になってから才溢れるさまざまな人物たちと出会うことにより考え方が変わる、などの展開も考えられるでしょう。

秀長の生き方を左右する部分でもあるので、彼の心情や思考の変遷は全編通して見逃してはなりません!

また、ほかの作品では戦で目立った活躍を描かれない秀長ですが、この作品では秀長がどのように戦と対峙してきたかも明らかになるはずです。

特に注目は本能寺の変以降かなと、個人的には考えています。

どんな家臣が秀長に仕えていたのかもポイントの1つでしょう。

あとでくわしく紹介しますが、意外な人物が秀長の家臣だったりしますよ!

キャストと制作陣

現時点で決まっている『豊臣兄弟!』のキャストと制作陣は以下のとおりです。

【キャスト】

- 主人公/羽柴秀長(小一郎):[演]仲野太賀

- 秀長の兄/豊臣秀吉(藤吉郎):[演]池松壮亮

- 秀長の幼なじみ/直(なお):[演]永野芽郁

- 秀長の正妻/慶(ちか):[演]吉岡里帆

- 秀吉の正妻/寧々(ねね):[演]浜辺美波

【製作スタッフ】

- 原作:なし

- 制作統括:松川博敬

- 脚本:八津弘幸

- 演出:渡邊良雄

まだ放送が先なので、キャストも製作スタッフも限定的です。

決まり次第、順次更新していきます。

主人公の羽柴秀長を演じる仲野太賀さんは、NHK大河ドラマは以下の5作品で出演歴があります。

- 『風林火山』 第37話(2007年) 上杉龍若丸 役

- 『天地人』 第45話 - 最終話(2009年) 直江景明 役

- 『江〜姫たちの戦国〜』 第39話 - 最終話(2011年) 豊臣秀頼 役

- 『八重の桜』 第46話 - 最終話(2013年) 徳富健次郎(徳冨蘆花) 役

- 『いだてん〜東京オリムピック噺〜』 第32話 - 第40話、最終話(2019年) 小松勝 役

『豊臣兄弟!』で6作品目になるので、大河ドラマ常連俳優といってもいいのかも!?

脚本の八津弘幸さんは、2013年に大ヒットしたTBSドラマ『半沢直樹』で脚本を担当。

ほかにも、過去に話題になった以下のテレビドラマの脚本を手掛けています。

- 『ルーズヴェルト・ゲーム』(TBS/2014年4月~6月)

- 『下町ロケット』(TBS/2015年10月~12月)

- 『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日/2016年10月~12月)

- 『陸王(TBS/2017年10月~12月)

- 『連続テレビ小説 おちょやん』(NHK/2020年11月 ~2021年5月)

- 『VIVANT』(TBS/2023年7月~9月)※ 李正美、宮本勇人、山本奈奈との共同脚本

ここ10数年くらいのNHK大河ドラマは、人気を博したテレビドラマの脚本家が原作なしでお話を作るケースが多く、『豊臣兄弟!』もその流れを汲んだようです!

制作スケジュールは、2025年夏にクランクイン予定であることが発表されています。

放送情報

放送時間の詳細はまだ発表されていませんが、基本的には以下の放送スケジュールとなるでしょう(NHK総合の場合)。

- 放送期間:2026年1月~12月

- 放送時間:日曜 20:00~20:45

- 放送分:45分

- 再放送時間:土曜 13:05~13:50

放送日は、正月三が日後の最初の日曜、つまり2026年の場合は1月4日が初回放送になりそうです。

また、第1回目の放送は最低でも15分の拡大枠で放送されるので、『豊臣兄弟!』も同様じゃないかと思われます。

『豊臣兄弟!』のキャスト予想をこちらの記事で触れているので、興味のある方はぜひ!

※正室役の吉岡里帆さんは、まぐれで当たってしまいましたwtsukumogatari.hatenablog.com

主人公・豊臣秀長(羽柴秀長)の基本情報

ここでは、出自や名前など、豊臣秀長の個人情報を中心に見ていきましょう。

誕生と出自

豊臣秀長は、豊臣秀吉の異父弟で、天文9年(1540年)に尾張の愛知郡中村(今の名古屋市中村区)で生まれたというのが通説です。

父は竹阿弥で、秀吉の母・仲(大政所)の再婚相手。

竹阿弥は秀吉にとっては継父にあたり、秀吉と秀長の妹・旭(駿河御前)の父でもあります。

※後述しますが、竹阿弥が秀吉の父説もあります。

ただし、秀長の出自から兄とともに織田家に仕えるまでの期間については、確実に証明できるような史料が残っていません。

名前の変遷

前述のとおり、秀長の出自に関する記録はないので、幼少期の名前は不明です。

幼少期は「小竹(こちく)」と呼ばれていたというのが通説ですが、実際にそうだったかはわからないです。

確実なのは、「小一郎(こいちろう)」で、これは秀吉が黒田官兵衛宛ての書状で書いていることから、通称として呼ばれていたのでしょう。

また、秀吉が天正元年(1572年)以降、織田家の重臣である丹羽長秀と柴田勝家から一字ずつとり、「羽柴」の名字を与えられたことは有名な話。

正確な時期はわかりませんが、秀長も同じく羽柴の姓を名乗り、当初は「羽柴小一郎長秀」、のちに長秀から「秀長」に変えています。

羽柴小一郎長秀の名は、秀長が天正3年(1575年)11月11日付に発給した文書で見られるので、この頃は「長秀」を使用していたようです。

「秀長」に改名したのは、天正12年(1584年)6月8日から9月12日までの間といわれています。

秀長が丹羽長秀と同じ名を名乗ったのは、当時の主君・織田信長の「長」と兄・秀吉の「秀」からで、目上の人のほうが上という風習から、「長秀」になったという話があります。

そのため、信長が斃れて以降に「秀長」に変えたのは、秀吉が信長の後継者として力を強めたから、という説も。

小説の場合だと、丹羽長秀との関係を強めたかった秀吉の意向や、秀長自身が実直に政務をこなす丹羽長秀に憧れて「長秀」と名乗っていたものの、秀吉と長秀の立場が逆転したため変えることにした、というストーリー仕立てになっていることもあります。

官位と地位

秀長は、秀吉の弟なので、身分の低い足軽または農民出身ということになります。

身分の低い秀吉が、太閤にまで上り詰めた出世街道がクローズアップされがちです。

しかし、秀吉の威光があったとはいえ、秀長自身も城代→城持ちの武将→大名と出世しながら、最終的には従二位権大納言の地位にまで上り詰めています。

秀長は、秀吉不在の家を守るために農業に励んでいたといわれているので、下々の生活の厳しさを知っている人物の大出世ストーリーとしては、秀吉よりも秀長の生涯のほうが相応しいのかも!?

最期と享年

豊臣秀長は、天正19年1月22日(1591年2月15日)に亡くなっています。

享年は52歳。

居城の大和郡山城で病死したといわれています。

秀長の菩提寺や塚が奈良県と京都にあるので、『豊臣兄弟!』をきっかけに、訪れてみるのもいいかもしれません。

豊臣秀長の死因のさらなる詳細は、こちらの記事でもまとめているのでぜひ!

tsukumogatari.hatenablog.com

豊臣秀長の人物像

『豊臣兄弟!』をより深く楽しむためには、秀長がどういう人物だったのかを知っておくのがおすすめ!

ここでは、史料や口伝などで伝えられている話をもとに、豊臣秀長の人物像を解説していきます。

性格と評判

豊臣秀長といえば温和で情け深く、多くの人々に慕われていた人物として有名です。

天下人である秀吉に意見を真正面からぶつけられた、数少ない人物のひとりであり、秀吉からも絶大な信頼を得ていました。

九州の大名・大友宗麟が、急成長する島津氏に攻め立てられて秀吉に救済を求めた際、「内々の儀は宗易(千利休)、公儀の事は宰相(秀長)存じ候、いよいよ申し談ずべし」と紹介したほどです。

秀吉にとって数少ない身内であるうえ、四国征伐や九州征伐で、秀吉の期待に応える活躍を十二分にみせたことが大きいでしょう。

また、秀長に関しては悪評が後世にほとんど伝わっていないのも特徴のひとつ。

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のような三英傑をはじめとし、有名な武将は、多かれ少なかれ賞賛の声以外に悪い評判も残っていることが多いのにw

むしろ、秀長が亡くなったことで豊臣家の崩壊が始まったなど、残念がる声のほうが多い印象です。

秀長が治めていた大和の領民からも「大和大納言様」と慕われていたそうなので、公務にかぎらず、寛仁大度の人物だったのでしょう。

現代でも、毎年命日(旧暦)の3ヶ月後にあたる4月22日に、秀長をしのぶ法要が営まれていることから、人望の厚さがわかります。

内政の実績

秀長の内政・外交面での経歴は以下のとおりです。

- 但馬国7郡10万5千余石を治める(1580年)

- 但馬・播磨の2ヶ国を拝領(1583年)

- 紀伊・和泉など約64万石の所領を治める(1585年)

- 和歌山城の築城を命じる(1585年)

- 豊臣政権の大名統制の権限を委託される(1586年)

- 大和入国と同時に盗賊の追補を通達(1585年頃)

- 検地を実施(1585年頃)

- 全5ヶ条の掟を制定(1585年頃)

- 大和の陶器・赤膚焼を開窯(1585年以降)

- 寺社勢力の強い紀伊・大和・河内地方の統治に尽力(1585-1591年)

秀長は秀吉の補佐的な立場だったので、秀吉が中国方面の司令官になるまでは、秀吉不在時の城代を任されることが多かったようです。

秀長自身が領内政治を行うようになったのは、但馬国平定後の1580年以降。

本能寺の変後、秀吉が天下人への階段を上る過程で秀長の石高も増え、最終的には大和・紀伊・和泉の三ヶ国を治める大名に。

大和を治めるようになってからは、豊臣政権の大名統制を預かる立場となり、名実ともにNo.2の座につきます。

いずれの国主時代でも、秀長が内政面でやらかしてしまったという話は聞いたことがありません。

特に大和の地は、寺社勢力が強く治めるのが難しい地域として知られていましたが、ここでも大きな紛争やもめ事が起きたことがありません。

検地や全5ヶ条の掟の制定など政策も数多く実施しているようですが、温厚な人柄から領民にも慕われ、うまく統治できたのだろう、というのが後世での評価です。

ちなみに、秀長といえば亡くなったときに多額の金銀を大和郡山城に備蓄していたという話は有名です。

『多聞院日記』によれば、「金子56,000余枚、銀子は2間四方の部屋に満杯になるほど」と記されています。

この話もあってか、1996年の大河ドラマ『秀吉』や堺屋太一さん著作の『豊臣秀長: ある補佐役の生涯』では、経済に強い人物として秀長を描いています。

戦歴と戦功

秀長の軍事面での経歴は以下のとおりです。

- 但馬国平定の指揮を執る(1570年代後半)

- 三木合戦で別所長治軍を制圧(1578-1580年)

- 鳥取城の戦いに参加(1581年)

- 山崎の戦いに参戦(1582年)

- 賤ヶ岳の戦いに参戦(1583年)

- 小牧・長久手の戦いで伊勢へ進軍、松ヶ島城を落城(1584年)

- 紀州征伐で太田城攻めに参加(1585年)

- 四国攻めで10万を超える軍勢の総大将として阿波へ進軍、長宗我部元親を降伏させる(1585年)

- 九州平定で日向方面の総大将として出陣(1587年)

秀長の軍事面における華々しい活躍といえば、小牧・長久手の戦いで秀吉が徳川家康に苦戦していた裏で、伊勢の攻略を着実に進めていたことが挙げられます。

また、四国征伐からは、秀吉が戦で前線に立つことはなくなり、弟の秀長に総大将を任せています。

秀長は秀吉に次ぐNo.2の立場として、四国・九州を平定し、秀吉の天下取りに大きく貢献しました。

秀吉との関係性

秀吉は、弟・秀長に絶大な信頼を持っていたのは明白です。

「小一郎のように信頼している」という内容がつづられた書状を秀吉からから受け取った黒田官兵衛は、感激しすぎて竹中半兵衛に怒られたくらいですw

秀吉が全幅の信頼を寄せている弟というイメージが、秀吉の家臣たちにも浸透していたことを伺えるエピソードでしょう。

秀吉は、身分が元々低いため、昔ながらの地位を受けづ位出来た武士と異なり、自身の家柄筋となる家臣や人脈が非常に少ないです。

後継者となる子にも恵まれなかったので、身内には特に目をかけ、重い役割を任せて実績を作らせようと躍起になっていたところもあります。

関白を譲った甥の豊臣秀次はその代表格でしょう。

秀長に対しても同様の考えがあったのではないかと推測しています。

四国征伐から秀長を中心とする軍団を編成したのは、秀長自身の確固たる地位を確立させるためだったのではないでしょうか。

秀吉が全国の諸大名を統治するため、秀長のNo.2としての存在感を全国的に知らしめる必要があり、秀長に実績を作らせたかったのだろうと。

その期待に十分応えて実績を残した秀長は、秀吉にとっても「自慢の弟」と誇りに思っていたことでしょう。

秀長に子がいれば(生きていれば)、秀吉の次の関白は豊臣秀次ではなく、秀長の子だったのかもなーなんて考えちゃいますね。

秀長と秀吉の関係性や、秀長にまつわるエピソードは以下の記事でもまとめています。

tsukumogatari.hatenablog.com

豊臣秀長を取り巻く人々

家族と親類

豊臣秀長の家族を以下にまとめてみました。

【親・兄弟・妻】

- 父:竹阿弥

- 母:仲

- 兄弟:智(姉)、秀吉(兄)、旭(妹)

- 正室:慈雲院(智雲院とも。出自不詳)

- 側室:お藤(興俊尼、光秀尼とも。秋篠伝左衛門の娘)

【実子】

- 羽柴小一郎(与一郎、与市郎とも。本能寺の変前後に夭折)

- おみや(長女。秀保の正室)

- 大善院(次女、おきく。毛利秀元の正室)

【養子】

- 藤堂高吉(丹羽長秀の三男・仙丸)

- 豊臣秀保(秀長の姉・智と三好吉房の次男)

- 岩(名古屋山三郎の妹。羽柴小一郎の正室)

豊臣秀長の父・竹阿弥の出自は諸説あり、江戸時代初期にまとめられた秀吉の伝記『太閤素生記』では、織田信長の父・織田信秀の同朋衆だったという話も。

※同朋衆とは、立花・茶湯・香・連歌などの一芸を持ち、将軍や大名の遊興の場を提供する人たち。

1996年の大河ドラマ『秀吉』ではこの説をとり、竹阿弥が同朋衆だったという話が随所に出てきます。

一方で、儒学者小瀬甫庵がまとめた『甫庵太閤記』には、竹阿弥を秀吉の実の父とする記述もあるので、この場合だと秀長の両親は秀吉と同じということになります。

母の仲(大政所)は、秀吉の作品には必ず出てくる有名人なので、ここではあえて触れなくてもいいのかなとw

大河ドラマや小説だと、秀長の正室や側室はあまり出てきません。

そういう場合、秀吉の正室・ねねを秘かに想う秀長として描かれていたりします。

実際には、正室の智雲院と側室のお藤がいて、子も3人授かったようです。

実子には男児の小一郎がいましたが、早世したため、姉の子である秀保を養子として後継者としています。

ただし、秀長の死後わずか4年で養子の秀保も17歳で死去し、秀長の家系は断絶。

秀保の前に、丹羽長秀の三男・仙丸(のちの藤堂高吉)を後継者として養子にしていたこともあります。

この仙丸は、織田家の重臣で豊臣政権でも中枢にいた丹羽長秀の三男という立場のせいか、数奇な運命をたどっています。

当初は秀長の後継者として迎えられたのに、秀長の後継者は秀保になってしまうし、その後は秀長の家臣で後継者がいなかった藤堂高虎の養子になるのですが……。

ここでも藤堂高虎に実子・高次が生まれたため、ここでも後継者はご破算に。

高虎の後を継いだ高次からは警戒されていたようなので、生きづらい人生を晩年まで送っていたのかも、なんて考えるとちょっと可哀想。

蒲生家の家臣で有名な名古屋山三郎の妹・岩は、秀長の子・小一郎の正室として迎えられました。

しかし、小一郎が早くに亡くなってしまったため、秀長の養女として後に森忠政の継室になっています。

豊臣秀長の子どもや子孫については、こちらの記事でもまとめています。

tsukumogatari.hatenablog.com

おもな家臣たち

秀吉の家臣は、賤ケ岳の七本槍や石田三成を筆頭に、数多く知れわたっています。

一方で、秀長の家臣を知っている人は、戦国時代通以外ではなかなかいないでしょう。

まず、秀長の三家老として有名なのが以下の3名。

- 横浜一庵/よこはま いちあん/5万石

- 羽田正親/はねだ まさちか/4万8千石

- 小川下野守/おがわしもつけのかみ?/3万5千石

3人とも大和郡山の領地を得てからの家臣です。

そのほかの家臣で、石高が記録に残っているケースは以下。

- 藤堂高虎/とうどう たかとら/1万3千石

- 宇多(尾藤)頼忠/うだ(びとう) ただより/1万3千石

- 桑山重晴/くわやま しげはる/2万石

- 吉川平介/きっかわ へいすけ/7千石

- 小堀正次/こぼり まさつぐ/5千石

- 本多俊政/ほんだ としまさ/1万5千いし

このなかでも、藤堂高虎は7度主家を変えた武将として有名です。

ただし、秀長とは良い関係を保てていたのか、秀長が亡くなるまで忠勤したうえ、その後を継いだ秀保の代もしっかり支えています。

宇多(尾藤)頼忠は、秀吉の家臣、尾藤知宣の弟説があります。

宇多は妻の姓で、尾藤二郎三郎や尾藤下野守と称した期間のほうが長いです。

また、宇多頼忠の娘は石田三成の正室・皎月院(こうげついん)で、関ヶ原の戦いでは石田三成の家臣として参戦しています。

さらに、長女は真田昌幸の正室・山手殿(やまのてどの)の説もあるなど、何気に話題に事欠かない人物です。

※長女が山手殿説は、近年では疑問視する声のほうが多いみたい。

これらの家臣以外にも、 杉若無心(すぎわか むしん)・ 堀秀村(ほり ひでむら)・ 小堀政一(こぼり まさかず)・池田秀雄(いけだ ひでかつ/ひでお)にくわえ、黒田官兵衛の弟、黒田利則(くろだとしのり)と黒田直之(くろだなおゆき)など、ゲームの『信長の野望』シリーズでもよく見る家臣がちらほら見えます。

秀長の家臣団は、かなり優秀な人材で固められていたことが伺えます、なんかちょっと意外w

豊臣秀長の領地と城

豊臣秀長は、織田政権の時代から豊臣政権下にかけ、徐々に領地を拡大しています。

以下、時系列順に秀長の領地と城をまとめてみました。

- 天正8年(1580年):

但馬国7郡10万5千余石と播磨国2郡

城:有子山城(但馬国) - 天正11年(1583年):

但馬・播磨の2ヶ国を拝領

城:有子山城(但馬国)、姫路城(播磨国) - 天正13年(1585年):

紀伊・和泉などの約64万石

城:和歌山城 - 天正13年閏8月(1585年):

大和国を加増され、紀伊国・河内国と合わせて100万石

城:大和郡山城

秀長は最終的に、大和・紀伊・和泉の3ヶ国に河内国の一部を加え、約110余万石の大名となりました。

しかし、実際の石高は文禄検地帳によると73万4千石であったとされています。

おもな居城としては、但馬国の有子山城、播磨国の姫路城、紀伊国の和歌山城、そして大和国の郡山城。

特に郡山城は、大和大納言として統治した際の本拠地です。

これらの広大な領地と要衝の城を治めることで、秀長は豊臣政権における重要な地位を確立し、兄・秀吉を支える重要な役割を果たしたというわけです。

豊臣秀長の死が与えた影響

秀長は秀吉の欠点を補う役割を果たしていたので、秀長の死は、豊臣政権に大きな影響を与えたといわれています。

諸大名は秀長に秀吉へのとりなしを頼み、多くの者がその地位を守ることができたとも。

また、徳川家康や伊達政宗など外様大名を抱える豊臣政権における調整役でもあり、政権の安定には欠かせない貴重な人物でした。

その死は、豊臣政権内部のバランスを崩し、後の政権不安定化の一因となったと考えられます。

秀吉を制御できる人物を失ったことで、秀吉の独断専行が加速。

「後の朝鮮出兵のような無理な政策につながったのでは?」という指摘はよく耳にするでしょう。

結果として、秀長の死は豊臣政権の長期的な安定性と継続性に大きな打撃を与え、後の徳川家による天下統一への道を間接的に開くことになったといえるのかもしれません。

もし豊臣秀長がもっと長生きしていたら

歴史に「たられば」は禁物とは思いながらも、ついつい考えてしまうものですよね!

豊臣秀長が52歳で亡くならず、もっと長生きしていたら……

豊臣政権の歴史は大きく変わっていた可能性が高いです。

秀吉の独断専行を抑制し、より慎重な政策決定がなされた可能性があります。

特に、1592年から始まる朝鮮出兵は、秀長が反対意見を述べれば、回避または規模を縮小させられたかもしれません。

また、諸大名との調整役としても重要な存在だった秀長は、豊臣政権内部の権力闘争を抑制し、より安定した体制を維持できた可能性があります。

石田三成と徳川家康の対立も、秀長が居れば起こらず、関ヶ原の戦いも回避できたでしょう。

さらに、秀吉の死後の政権運営においても、秀長の存在は大きな意味を持ったはずです。

五大老や五奉行の体制ではなく、秀長を中心とした 体制が築かれ、秀頼の後見人として、より強力に豊臣家の権威を維持できたかもしれません。

そうすると、現代はどうなっていたんだろう?

歴史のifは妄想が尽きない!

メディアに描かれる豊臣秀長

豊臣秀長が登場した作品は多いけど、彼が主人公になる作品は非常に少ないです。

どうしても天下人の兄・秀吉にスポットライトが当たってしまうので、仕方ないところではあります。

小説だと以下の作品で、豊臣秀長が主人公として描かれています。

- 司馬遼太郎『豊臣家の人々』

- 堺屋太一『豊臣秀長―ある補佐役の生涯』

- 志木沢郁『豊臣秀長』

- 鞍馬良『秀長さん』

- 福永英樹『志 豊臣秀長伝』

豊臣秀長関連でおすすめの本は、こちらの記事も参考にしてみてください!

tsukumogatari.hatenablog.com

映像作品で主人公になるのは、おそらく『豊臣兄弟!』が初めてなのでは。

NHKの大河ドラマだと以下で登場歴があります。

- 太閤記(1965年)演:冨田浩太郎

- おんな太閤記(1981年)演:中村雅俊

- 春日局(1989年)演:益富信孝

- 秀吉(1996年)演:高嶋政伸

- 功名が辻(2006年)演:春田純一

- 江〜姫たちの戦国〜(2011年)演:袴田吉彦

- 軍師官兵衛(2014年)演:嘉島典俊

- 真田丸(2016年)演:千葉哲也

- どうする家康(2023年)演:佐藤隆太

映画だとご覧のとおり。

映像作品の場合、Amazonプライムビデオなど動画配信サービスで見れるケースもあるので、『豊臣兄弟!』が始まる前に視聴してみるのもおすすめです。

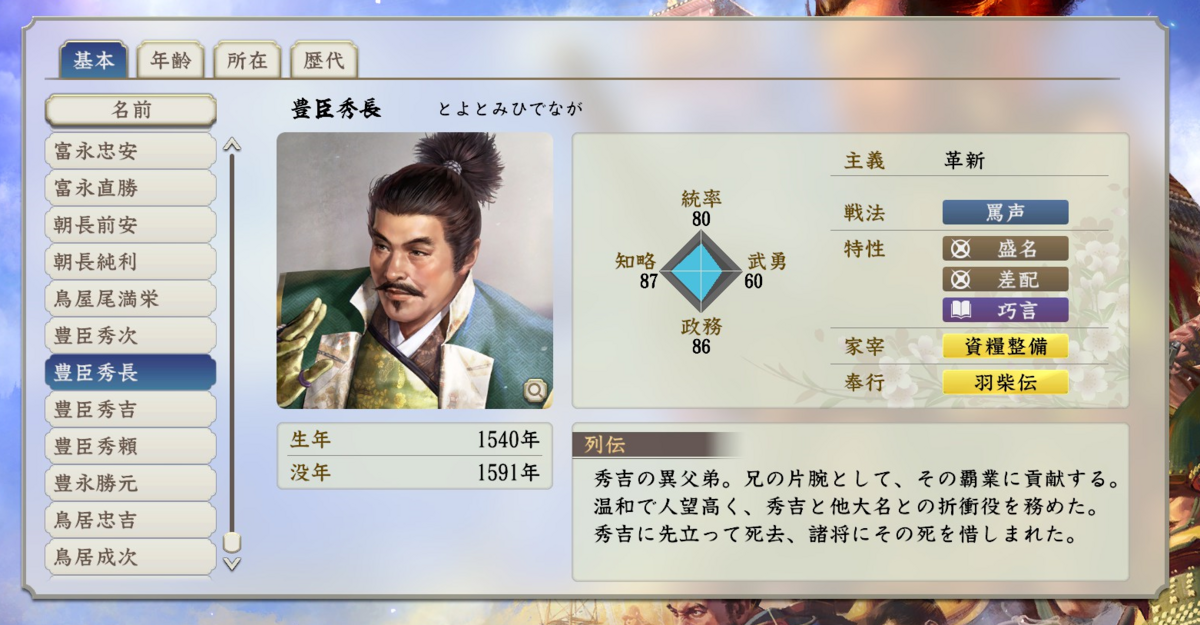

ちなみに、歴史シミュレーションゲームで有名な『信長の野望』シリーズでは、武将が登場するようになった『戦国群雄伝』から最新の『新生』まで、常に登場しています。

能力的には、武勇はちょっと物足りないけどほかは80越えでバランス良い副将タイプといった感じですね!

豊臣秀長が『信長の野望』シリーズのそれぞれのタイトルで、そのような能力値に設定されているかは、以下の記事でまとめています!

tsukumogatari.hatenablog.com

まとめ/『豊臣兄弟!』では新たな秀長像が描かれるか?

本記事では、『豊臣兄弟!』の主人公・豊臣秀長が、実際どんな人物だったのか、史実上の観点から紹介しました。

豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟として天下統一に貢献した重要人物。

内政・外交・軍事の各面で秀吉を支え、豊臣政権の安定に不可欠な存在でした。

しかし、秀吉より先に亡くなったことで、豊臣政権の行く末に大きな影響を与えたといっても過言ではありません。

『豊臣兄弟!』では、これまで注目されてこなかった秀長の人物像も交えながら、話が進んでいくのではないかと期待しています。

今までは彼の温厚な性格や調整力の高さが中心に描かれていましたが、『豊臣兄弟!』では大河ドラマではほぼ触れられていない軍事面での活躍も描かれるんじゃないかなと予想しています。

大河ドラマ化が決定すると、新たな史料が発見されることもあるので、それをきっかけに「新しい秀長」が生み出される可能性も!

この作品を通じて豊臣秀長が再評価され、彼の実像がより鮮明になるきっかけになるといいなと思っております!

では今回はこの辺で。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

©コーエーテクモゲームス